毛包虫症は犬の皮膚に起こる病気の一種です。

聴き馴染みのある病気ではないと思いますが、毛包虫症は別名をニキビダニ症と言われています。

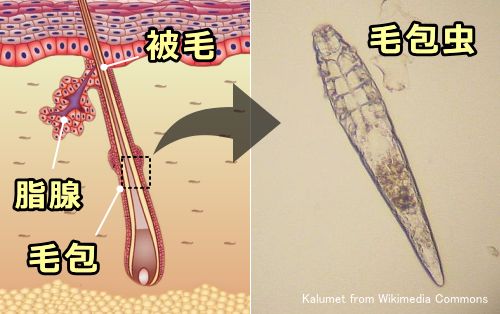

皮脂腺や毛包に寄生している毛包虫が異常に繁殖してしまう為に起こってしまうもので、何故引き起こしてしまうのかの明確な原因はわかっていません。

そんな毛包虫ですが、引き起こす原因の可能性や症状などを説明しようと思います。

記事の目次

犬がなる毛包虫症って?その原因と治療法は?

出典元:https://www.koinuno-heya.com/byouki/kankakuki/skin/mouhouchuu.html

※上の写真が毛包虫です。

毛包虫症は原因が詳しく解明されていない病気で、確かな事はわかっていません。

ただ、毛包虫が感染する経路は母子感染である可能性があることがわかっていて、毛包虫に感染している母犬から子犬に感染するケースが多いようです。

しかし、毛包虫が犬に感染していたからといって毛包虫症が発症するとは限りません。中には感染しない犬もいます。

しかし、何らかのきっかけがもとで毛包虫が体で異常に増えてしまい、症状が起きてしまうのです。

毛包虫症を引き起こす原因になるのは以下のものが原因ではないかと言われています。

・ホルモンの異常

・免疫力が低下する

遺伝によって毛包虫症が発生しやすい犬種もたくさんいます。そして、免疫が低下してしまっている犬や免疫がまだ低い子犬などは毛包虫症が発病しやすいと言われていて、ホルモンの異常によっても毛包虫症が発病しやすいと言われています。

さらに、症状が現れるのは以下のような状態の時です。

・幼犬の場合(18か月までの犬)

皮膚のバリア機能が未熟な為、毛包虫が急に増える事がありますので、毛包虫症にかかりやすくなります。

・予防接種や環境の変化によるストレス

・内部寄生虫の感染

・食事の量が不足するなどの栄養不足

・成犬の場合

アレルギー性皮膚炎などでステロイドを長期間投与し続けているとかかりやすくなります。そして完治しても再発の恐れもあります。

・ストレス⇒発情、分娩、手術後当

・老犬の場合

他の病気や加齢が原因となって免疫力が低下してしまい、発病してしまう事があります。

・内科疾患⇒腫瘍、肝疾患、クッシング症候群、糖尿病、甲状腺機能低下症等

・加齢による皮膚や全身の抵抗力が低下している

毛包虫症の症状

犬がかかる毛包虫症の症状は、主に皮膚の赤み、ただれ、フケが増える、脱毛してしまう、膿疱、膿皮症になるなどが挙げられます。

症状の出方は、毛包虫がいる箇所だけが症状を起こすこともありますが、全身に症状が現れる犬も中にはいます。毛包虫症の症状が悪化してしまったり細菌の二次感染が起こってしまったりした時は皮膚が化膿してしまったり、出血をしてしまったりもします。

もし、犬の皮膚に異常が見られた場合は、早めに病院を受診してあげる事が大事です。

毛包虫症は適切な処置をしてあげればほとんどの場合は症状が和らいでいき、最終的にキレイに完治する犬もいます。

症状まとめ

症状をまとめると以下のようになります。

毛包虫症の主な症状

・足先の毛が脱毛してしまう

・色紙沈着によって脱毛してしまう

・痒みや炎症があまりおこらない

・赤みや発疹は場合による

重症になってしまった場合に現れる

・毛包内で多数の毛包虫が繁殖するので寄生された部分が腫れる

・充血や出血が起こる

・最近感染により肌がただれてしまう

・痒みが強く起こる

通常の毛包虫症であれば痒みはほとんどおこりません。しかし、感染され、他の寄生虫などがいる場合は痒みが強く出る事があります。

痒みなどの原因は毛包虫だけではありません。

皮膚炎なども痒みを伴ったり皮膚が炎症を起こしてしまう事があるので、気を付けてあげたい病気です。

皮膚炎に関しては以下の記事も合わせて読んでみて下さい。

-

-

【犬の病気】脂漏性皮膚炎の原因と治療法を解説

犬の皮膚炎の中でも比較的多いと言われている病気の一つである脂漏性皮膚炎。 そんな脂漏性皮膚炎の原因と対処法、治療法を説明します。 記事の目次1 脂漏症とは?2 犬のフケは注意が必要3 フケって何?3. ...

-

-

【犬の病気】犬が起こすアレルギー性皮膚炎とは?

犬が引き起こすアレルギー性皮膚炎の症状は主に2つあります。 それは、 ・アトピー性皮膚炎 ・食物アレルギー です。 これらに共通するのは肌に赤みができてしまい、皮膚が痒くなるということです。それから、 ...

毛包虫症の対策は?

犬の毛包虫症は何から発症するのかが明確に分かっているものではないので、予防や対策はほとんどないと言ってしまってもいい病気です。

しかし、免疫力の低い子犬は毛包虫症にかかりやすい方なので、母犬が感染してないかを確認したり、免疫力が低下しないように食事の栄養バランスを考えてあげることなどが大事です。それによってホルモンの異常を抑える事もできます。

ただ、これらに気を付けていても防ぎようもない体調の変化で毛包虫症になってしまう事もあるので、この病気は非常に難しいのです。

少しでも変だと思ったら病院を受診するなどして細やかな対処をしていくしかありません。

毛包虫症の治療方法は?

毛包虫症は自然治癒することも少なからずあります。

症状が軽度で、部分的に赤みなどがある場合は、2ヵ月しないくらいで自然に治癒していきます。

しかし、全身に広がってしまっている状態で、加納や出血がある場合は自然に治る可能性がほとんどないので、適切な処置をしてあげないといけません。

皮膚に異常が見られる場合は医師の診察を受けて下さい。

毛包虫症の治療には、まず殺虫効果の高い薬剤で身体をしっかりと洗い流してあげたり、薬剤を内服したりしておこないます。

しかし、この薬剤は使えない犬がいます。

殺虫効果の高い薬剤にはミルベマイシンやイベルメクチンなどを使用するのですが、この中のイベルメクチンというものは、フィラリアを持っている犬には投与すること自体ができないのです。

さらいにフィラリアだけではなく、薬剤で副作用を起こしてしまうような犬種もいます。

それが以下のような犬種です。

・シェットランドシープドッグ

・オーストラリアンシェパード

これらの犬種は遺伝として副作用を起こしやすいので、薬剤の投与を見送るしかなないのです。

これらの犬種を飼っていて、毛包虫症になってしまっていたら、まずは医師の診察を受けて、適切な指示をあおぐようにしてください。

自分で薬を勝手に決めて服用させる事はしないようにしましょう。

犬の年齢による違い

毛包虫症を発症した時期によっても多少治療方法は違ってきます。

・幼犬

幼犬は免疫が付く前の段階で毛包虫症になる為、抵抗力がつくと自然に治癒していく事があります。

局所的な毛包虫症ならばシャンプーなどの外用治療を中心として行っていきながら経過を診ていく事が多いです。

しかし、毛包虫症は全身に広がってしまう場合や細菌感染などを伴っている場合は、積極的に投薬治療をしていかないといけなくなります。

・成犬

殺ダニ効果のあるイベルメクチン、ミルベマイシンなどを投与していきます。

イベルメクチンやミベマイシンなどはフィラリア症にかかってしまっている犬だと投薬後、ショック状態を起こしてしまう事があるのでこの場合は投薬する事ができません。

その為、フィラリア症の可能性がある犬の場合はまず血液検査でフィラリアがいるかどうかを確認して、問題なければ投薬を行うことができます。

イベルメクチンは、投薬後に元気をなくしてしまったり、食欲がなくなる、嘔吐やふらつきなどが起こることがあります。最初は投薬治療から行っていき、少しずつ投薬の濃度を上げていきます。

投薬量はしっかりと守り、イベルメクチン投薬後は体調などに変化がないかどうかを観察していきましょう。

しかし、コリー、シェルティ、ボーダーコリー、コリーのミックス犬などの犬種は、イベルメクチンに関しては使用しない方が良いと言われています。その理由は、コリー系の犬種は薬の代謝に必要な遺伝子に対して欠如や異常があることがあり、薬の中毒を起こしやすくなる為です。

・老犬

成犬と治療法は基本変わりませんが、内科疾患などの大きな病気が抵抗力を低下させている原因になってる事があります。

その為、他の病気の検査をすることも大事になります。毛包虫症を発症させやすくしいる、悪化させやすくしている病気が特定できればその病気も同時に治療を行っていきます。

ただ、この場合は再発の恐れがあり、治療も長期にわたることがあります。

毛包虫症の予防

毛包虫症が悪さをし始めるのは抵抗力や免疫力が低下した時です。

その為、悪さをさせないようにするには免疫力を下げないようにしてあげる事です。

その為には以下のようなものに気を付けて下さい。

・人間の食事やおやつがメインの食事にならないようにしてあげる

・予防接種をしっかりと定期的に行ってあげる

・定期的にシャンプーで洗い流してあげて、清潔を保ってあげる

・体調が少しでも悪いかなと思ったらすぐ病院を受診する

健康管理をしっかりしておいてあげる事で毛包虫症は予防する事ができる可能性が高くなります。

まとめ

犬の毛包虫症がどうして起こるのか、その引き金になっているものは正確な事はわかっていないので対策をする事が非常に困難です。

母犬からの遺伝で引き起こしてしまう犬もいるので、もし毛包虫症を発症させてしまってる疑いがある場合は、まず病院で診察を受けて、しっかりと治療を受けさせてあげましょう。投薬でだいぶ緩和したり完治に近い状態まで回復させることはできるので、安心してください。

しかし、投薬を使えない犬種もいますので、自己判断は危険です。